在广袤的世界舞台上,有一群特别的人,他们跨越国界、语言和文化的差异,共同拥有一种深沉优雅的热爱——产自中国的茶叶,他们往往被称为国际茶人。

《茶道》公众号推出“与茶丨跨越国际的茶缘”系列报道,讲述国际茶人与中国茶的故事,本期走进新加坡茶艺联谊会会长、“留香茶艺”创办人李自强。

初识李自强先生是在2016年暮春。那是一个槐花如雪的时节,河北正定蕉林·茶书屋创始人张迎军先生组织的首届“茶之初”生活茶主题论坛上,李先生一袭对襟茶服,面庞清癯,笑容和煦,使人顿感亲切。

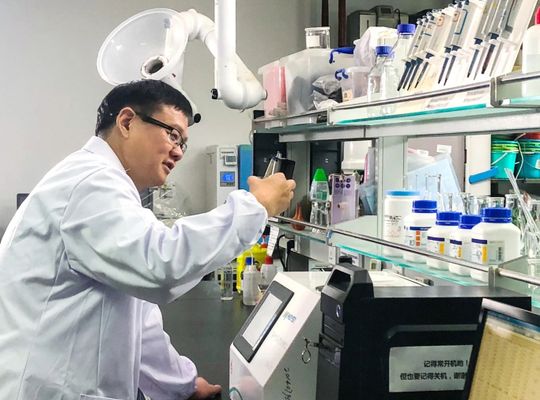

他是新加坡中华茶艺流派——留香茶艺的主人。他学美术出身,尤擅版画与蜡染,还在日本学过3年工业设计,使他对美和艺术有独到的认识。

△新加坡茶艺联谊会会长,留香茶艺创办人李自强

家中排行老二的他,在25岁那年接过父亲的衣钵,成为9家公司幕后大老板,每隔2个月就要在东南亚各国巡视一圈。因此,他会说好几国的语言和方言。

在商海浮沉近20载,他总是神经紧绷,身心俱疲,“快要发疯了”。几经思虑,他决定让弟弟来挑大梁,自己则“躺平”,喝喝茶,听听音乐,过安逸的生活。尽管这一想法有点自私,却完全符合他学艺术的性格——追求自由。

但是,光喝茶也不行,总得搞点营生,开家茶馆便能两全其美。

1990年,他在新加坡闹市区乌节坊开了留香茶艺馆,原以为从此就有诗和远方。理想很丰满,现实很骨感。员工、店租等多项开支,渐渐令他感到有点吃不消。

△上世纪90年代初,留香茶艺师在学习泡茶

而且,不同于中国台湾,弹丸之地的新加坡不产一片茶,史上又曾是英殖民地,人们更习惯于喝咖啡,还有不少人认为茶性较寒,喝茶伤脾胃,腰腿会软。“外表看似黑头发黄皮肤,脑子里却都是洋观念。

要想让这些嗜甘畏苦的人拉到喝苦的位置,一点也不比管9家公司来得轻松。”他甚至说:“如果要害一个人,就让他去开茶馆。”

△ 新加坡留香茶艺流派创始人李自强

展示工夫茶茶艺,他的祖籍来自福建金门

可是,一片爱茶的真心,始终支撑着他的理想。“我干的是我自己乐意干的事,毕竟这是一种快乐。”

上世纪90年代初,新加坡经济腾飞,与韩国、中国台湾、中国香港同列“亚洲四小龙”。当时,茶艺作为一种传统文化自觉,在中国台湾逐渐兴起。

祖籍福建金门的李自强,对中华传统文化亦是有着高度的认同。而且,他注意到,长期以来,外国人对中国人泡茶总带有“脏、乱”的刻板印象。

于是,他把目光投向了茶艺培训,倡导“生活茶艺”,即以茶为媒,将艺术与生活融合,通过赏茶、泡茶、闻香、品味,发现生活中的美。

他从厚沃的中华传统文化土壤中汲取营养,并结合新加坡的文化元素,融合动与静,视觉与味觉艺术,文化与时尚,开创了留香茶艺流派,并创立了留香茶艺学院。

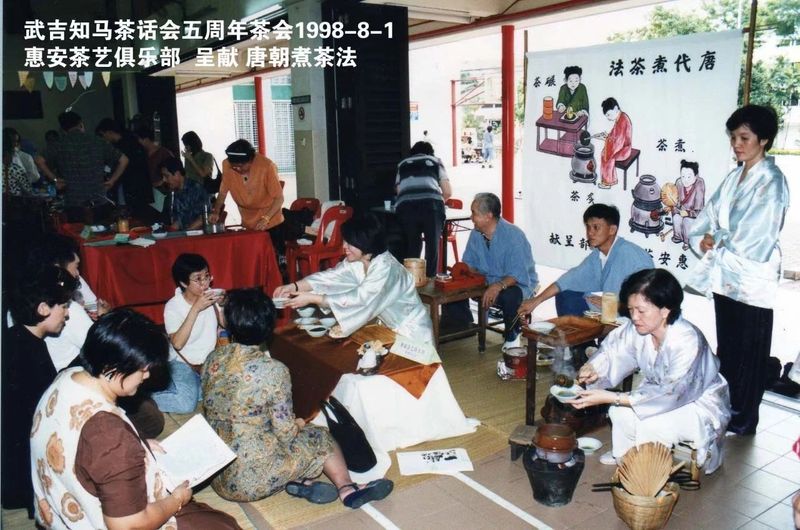

1990年11月,由留香茶艺、茶渊等十多家当地茶艺馆首倡成立了新加坡茶艺联谊会,“延续华族传统文化的使命感,为‘断线的风筝重新接线’。”

△新加坡留香茶艺流派创始人李自强

表演工夫茶艺用的茶具,若深杯十分精巧

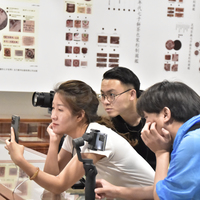

也是从那时起,他尝试恢复历代饮茶方式,并探研茶席布置、茶空间设计,深窥中华茶道美学之堂奥。

他还策划举办过涵盖600多种名茶的中国茶展及多国茶人参加的茶艺观摩会,都引起了不小的轰动。他所作的这些探索与尝试,在当时新加坡茶界堪称创举。

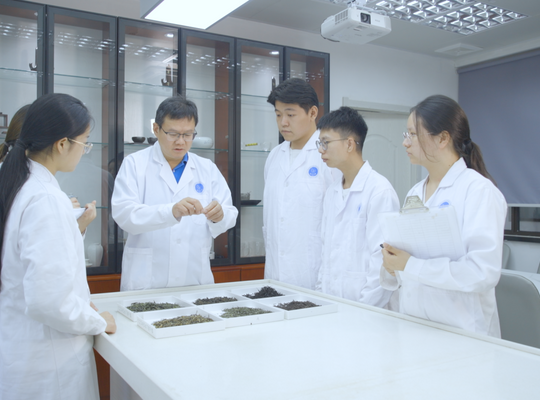

他编有《留香茶艺教材》,分为“茶之艺”“茶之美”“茶之雅”三个阶段。

茶艺程式、手法,以及茶席设计与茶空间布置的风格,皆有留香茶艺鲜明的特点,遂成流派,以至于有新加坡“唯一的中华茶艺流派”之誉。

△工夫茶茶艺中的洗杯,转动杯身时动作如同飞轮旋转

在习茶艺之外,还有水墨画、手绘衣装、散文欣赏、壶艺、旅游、摄影、棋艺、华文写作等课程,让不同的艺术跨界交融,也借此提高学员们的技能与修养。

30多年授艺传道,留香茶艺吸引了世界各国的人来学习茶艺,尤以亚洲女性居多。

△1989年在武吉知马(位于新加坡主岛中心附近的一座丘陵)举办茶会,呈现唐代煎茶法

留香茶艺教室,也从最初的新加坡,拓展到中国(含大陆、香港、台湾)、日本、泰国、越南、印度等30多个国家和地区,培养了万余名学员,开枝散叶,留香世界。

“我的学生出师后,大部分从事茶艺教学,有的自己开茶馆或被请去开茶馆。茶馆开多了,喝茶的人也就多了,我当初希望大家喝茶的目的也就达到了。”谈及学生的成就,他倍感欣慰。

“泡茶就是让人们夺走茶的色香味,变成茶渣,才有了奉献的满足。凡是干实事、办事业的人都是茶渣的命。”他很愿意做一枚“茶渣”。

来源:茶道CN

如有侵权 请联系删除