6月8日,文殊坊。成都市青羊区、崇州市联手举办“手艺·守艺购精彩”非遗购物节暨2024“文化和自然遗产日”宣传周活动,展示两地最有代表性的非遗元素文创商品、老字号非遗好物、非遗美食,引来众多市民游客围观。

崇州的国家级非遗项目“道明竹编”、成都市级非遗项目“崇庆枇杷茶”特别受外国游客的欢迎。一名乌兹别克斯坦游客称赞“竹编胸花很好看”,来自哥伦比亚的留学生碧落说“枇杷茶巴适好喝”。

实际上,早在一个月前,成都独有的珍稀茶种——崇州枇杷茶“竹里斜阳”就亮相法国巴黎,以其甘香清冽的绝佳品质,赢得各国友人一致好评,在首届“古都文明对话(北京-巴黎)”招待晚宴上大放光彩。

特别值得一提的是,在晚宴慈善拍卖上,由四川竹里牧茶农业开发有限公司捐赠的,采自约1200年古老乔木茶树、并严格遵循古法工艺制作的200克瓷罐装崇州枇杷茶“竹里斜阳”,在现场掀起竞价高潮,最终以3.1万欧元的惊人价格,被法国巴黎法中友协名誉主席、法兰西人文科学院副院长、法国美食文化遗产使团主席毕特院士(Jean-RobertPITTE)拍下。他表示在品鉴时就深深爱上了这款茶,喝的时候仿佛是在欣赏一幅历史悠久的画卷,又像是在品味一首美妙的诗歌。他自购茶品,不单是为了满足自己的味蕾,更希望能推进法中友谊,促进文明交流互鉴。

与此同时,正在巴黎举行的“从北京到巴黎——中法艺术家奥林匹克行”中国艺术大展上,道明竹编的代表作品“竹编梅花镜”入选其中。该作品以精湛的技艺、巧妙的创意,富有美学质感与艺术表现力,向国际友人解读“天府乡居”的智慧和匠心。

以“道明竹编”“枇杷茶”为代表的成都特产正作为重要外事活动礼物,让不断走上开放前沿的成都,以新的形象走进国际视野。

6月9日,走进道明竹编四川省级非遗代表性传承人杨隆梅、枇杷茶技艺崇州市级非遗传承人马艳,听她们讲述非遗故事,感受她们对传统手工艺的坚守和创新之心。

杨隆梅:

以竹代笔,万物皆可编

青山掩映、绿水环绕,一半竹林一半田……崇州市道明镇竹艺村杨隆梅工作室内外,随处可见竹编技艺的创造性应用,竹间雅韵满溢。

“这个是我们在端午期间推出的文创竹编装饰品——五福铃香囊,里面有艾草,挂在车里和家里,风吹铃响,满室生香。”杨隆梅一边介绍,手上的活儿也没有停下。纤细的竹丝在她的指尖飞舞流转,十指翻飞,短短几分钟,一个小巧精致的五福铃香囊制作完成了。

除了五福铃香囊,还见到了另一款热销产品“芙蓉胸花”,这是成都大运会期间的伴手礼之一。去年夏天,在成都大运会的欢迎晚宴上,杨隆梅用一根根薄如蝉翼的竹篾,通过编、绞、锁、穿、扣等工艺技法,以独特的竹编技艺向大运会献礼,吸引着各国友人的注目。

“每次去国外,我向外国朋友介绍竹编用的竹子时,就说这是大熊猫的食物,大家就会把那个眼睛瞪得老大了,就觉得哇,好神奇啊,熊猫的食物居然可以做出这么精美绝伦的东西。”

工作室展示架上,新颖的茶具、精美的包包、别致的香囊......都是杨隆梅灵感迸发的产物。“在我看来,万物皆可编。只有想不到,没有编不了,只要你有诉求,用竹子编什么东西,我甚至不用刻意去设计,手艺人的设计稿在心中,我们以竹代笔,都可以做出来。”

做竹编是道明镇的传统。道明自古就是竹编之乡,千百年来,这里的人们依竹而居,削竹为器。20世纪80年代,道明竹编产品远销国外,有“川西第一竹编市场”之称。2014年,“道明竹编”入选第四批国家级非物质文化遗产代表性项目名录,同时也是地理标志保护产品。

“90后”杨隆梅出身竹编世家,从小看爷爷、父亲“编竹子”,竹铃铛、竹蜻蜓、竹扇、竹席……是杨隆梅童年最喜欢的玩具。

“我大学本来学的是空乘专业,2013年大学毕业的时候,家里遭受了变故,一场大火让我家30多年的竹编心血毁于一旦,出于一种责任和义务,我挑起了重振家业和竹编传承的担子。”

杨隆梅回忆,自己接手家里竹编工厂时,竹编正值产业的“瓶颈期”,从原竹到竹编,手艺人需要耗费几十道工序,但最后可能只值十多块钱。工业的快速发展,使得传统的手工制品很容易被成本更低的流水线产品取代。

学习,是她重回竹编事业的第一步。杨隆梅向老手艺人拜师求教,学会了老人们所有的绝技后,她以传统竹编技法为基础,融入时尚元素、现代美学,把跨界创新的思维用到道明竹编产品的重新设计与开发上。

比如把竹丝变细,再在圈中放上一个猫眼,做成耳环或者项链,样式十分新颖;再比如传统的挑二压二的技法,将竹编与笔记本封面结合,便成了独一无二的私人专属款;竹与皮革结合,做成女式提包,皮革弱化了竹的缺点,竹艺又刚好成为了提包的亮点……这些富有创意的精美竹编艺术产品,不仅打开了国内市场,而且远销至日本、韩国、英国等多个国家和地区,年产值达600多万元。

这些年,杨隆梅积极参加国家、省、市组织的对外交流活动,先后前往了德国、英国、希腊、土耳其等20多个国家以及地区,进行中国文化的传播和宣传。“我始终相信,传统的好东西,是能够永久留住的。竹编技艺是民族的,也是世界的,值得我们一生去坚守。”杨隆梅说,她从来没有想过她余生的日子不会跟竹子打交道,她会用一辈子去接受它,去传承它。

马艳:

枇杷茶是茶叶中的“大熊猫”

马艳,国家高级茶艺师、评茶员、高级茶艺教师,枇杷茶崇州市级非遗传承人,成都工匠。

走进位于崇州城区的天心茗茶体验店,室内装修雅致,除了不同工艺和口感的枇杷茶产品“竹里清风”“竹里斜阳”“竹里月光”“荷香”外,随处可见装茶器具与道明竹编的完美结合。

马艳气定神闲地为客人展示她精湛的茶艺。选茗、择水、涤器、烹茶、滤茶、分茶,几道工序下来,一杯汤色金黄、香气扑鼻、甘甜润滑的崇州枇杷茶,就摆在了众人面前。细细品尝茶水下肚,四肢百骸都是舒服的。

“我们希望将枇杷茶文化与崇州的非物质文化遗产、特色农产品结合起来,共同推广崇州、宣传崇州。”崇州市政协委员、四川竹里牧茶农业开发有限公司负责人马艳,一直致力于崇州枇杷茶及其茶艺文化的推广。

马艳介绍,他们公司是一家专业从事崇州枇杷茶古茶树保护、品种培育、茶叶种植、茶产品加工、品牌打造、茶文化推广的全产业链式企业。她说,枇杷茶是全国稀有的茶树品种,被誉为茶叶中的“大熊猫”,因树叶形似枇杷叶而得名。崇州现保存有千年以上的枇杷茶树10余棵、百年以上的1000多株,荣获“中国枇杷茶之乡”美誉。

2000年,马艳从北京回到家乡崇州创业。而后,她创立了“天心茗茶”品牌,以崇州枇杷茶为“卖点”,并确立了从茶叶初制所、生态茶园到茶艺体验馆、直营店一体化经营的思路。

在文井江镇大坪村,马艳通过公司基地建设,保护古茶树1000余株,规模繁育200余亩。“我们把古茶树挂牌保护起来,引进先进的技术用于枇杷茶苗的培育,然后再交给农户,让他们代为管理。”马艳说,“等到发芽的时候,再由农户把鲜叶采摘下来,我们统一回收,加工茶叶,然后再投放市场,真正实现‘企业+村集体+村民’三方合作共赢。”

照料茶树能挣钱,参与茶叶采摘和加工又能挣到钱,当地群众的积极性被调动起来。上百户茶农在马艳的带动下实现增收,从当初的人均年收入2000余元到去年实现人均年收入4万余元。

随着业内人士的认可度越来越高,以及公司茶树、茶园、茶农的规模越来越大,马艳在原本经营绿茶、红茶为主的业务里,逐步增添枇杷茶类制品。再后来,考虑到枇杷茶本身产量毕竟有限,马艳将枇杷茶与崇州特色农副产品相结合进行推广,“崇州出好米,我们就开发出枇杷茶香米,这里产白酒,我们就开发出枇杷茶酒,这里有蜂蜜,我们就开发出了枇杷茶蜜。我们还在崇州五星村做了一个体验,吃火锅,喝枇杷茶,反响非常好。”

与此同时,马艳还将枇杷茶与国家级非物质文化遗产——道明竹编巧妙结合起来,不仅推介崇州特色产品,更增加了产品附加值。

在马艳的推动下,崇州枇杷茶产品远销北京、上海、重庆、深圳国内一线城市,以及卡塔尔、荷兰、新加坡等国家。马艳说,“国外的友人对我们这款茶非常认可,就是我们常说的一句话,好像隔了半个月没喝这个茶,大家就会去怀念这个茶。”

“作为一名崇州市政协委员,同时也作为一名和枇杷茶一起成长、共同进步的新茶人,希望通过不断的努力和创新让我们的枇杷茶走出四川,走向全国,让更多的人爱上我的家乡,爱上我们崇州的枇杷茶,真正的实现一片叶子带动一方产业,致富一方百姓。”

崇州:

六大举措,助推非遗走出国门

6月5日召开的成都市委十四届五次全会,对加快建设国际门户枢纽城市进行新一轮谋划,提出要以高水平开放推动高质量发展。

如何高水平开放?文化是重要的载体。成都历史文化底蕴深厚,4500多年文明史、2300多年建城史,形成了一大批非物质文化遗产,蜀锦蜀绣、竹编藤编、漆器和银花丝、川剧、木偶戏、皮影戏、舞龙舞狮、制茶烹茶、糖画、面人、陶艺、扎染等,它们不仅在巴蜀大地传承创新,更是走出国门,在对外交流中惊艳了世界。

崇州市认真贯彻落实中央、四川省和成都市有关对外开放的要求,通过六大举措,强力推动地方特色产品特别是非遗产品,进入到国际市场。

会展推广。崇州认真梳理展会信息,包括四大国家级展会(广交会、服贸会、进博会、消博会),国内重大展会如糖酒会、茶博会,和近150个全球目标展会,助力企业在国内外展览会上频频亮相,促进“崇州造”产品得以向世界各地的观众展现独特价值。

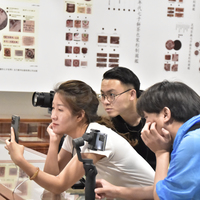

体验营销。崇州在各地建立非遗等“崇州造”产品研学基地或体验中心,提供产品工艺的现场演示和体验机会。通过非遗传承人现场演绎,这对于外国游客尤其具有吸引力,他们可以亲手体验制作过程,深入了解传统或现代工艺的文化和价值。

品牌塑造。崇州将竹编和枇杷茶等崇州造产品作为纪念品推广,使之成为“成都造”产品体系的一部分。如去年大运会期间,崇州市商务局协调道明竹编,经过成都贸促会(博览局),将部分产品送钓鱼台国宾馆,并在各类国际活动中,利用推介会等方式大力推广“崇州造”产品,如在美国费城和香港的专场城市推介会,以此走向国际。

政策筑基。崇州市商务局及时传达外贸相关政策,为“崇州造”企业拓展开放市场提供政策支持,如“川行天下”会展政策、中信保出口保险,以及省、市关于绿色贸易、跨境电商等政策向企业传达,为组织企业代表团到海外进行市场调研、推广和洽谈合作提供助益。

畅通开放通道。崇州市加强与青白江国际铁路港的合作,鼓励企业通过中欧班列和陆海新通道拓展国际市场。

加强城市合作。崇州市与喀什等中欧铁路沿线重要节点城市加强合作,正准备在喀什打造“崇州造产品”生产园区,申办建设“成都造”展厅,协同开展物流、市场拓展业务,增加产品出口的吸引力和竞争力。

崇州市传统工艺促进会会长白静波表示,崇州这几年的努力,发展形势喜人,通过第三方平台,崇州的枇杷茶、竹编、藤编产品走到了美国、欧洲、中东、日本、韩国等地,目前订单已经有三千多万。更多的人喜好非遗,愿意享受中国文化、中国技艺带来的美好生活。“特别欣慰的是,我们这些非遗项目有了更多的传承人,吸引了很多‘90后’‘00’后新生代的参与,我们的传承有了新生力量的加入,让我们看到了更大的希望。”

来源:成都市广播电视台),信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除