初夏,漫步在湄坨村,目之所及,绿浪翻滚,仿佛置身于绿色的海洋。凝神闭目,缓缓呼吸,茶香荡漾,沁人心脾……

“贵州最美茶乡”“贵州十大茶旅目的地”“第二届中国国际茶叶博览会金奖”……金色的奖牌、奖杯、证书,多达79件,琳琅满目,叹为观止。

一块块金字招牌,演绎印江土家族苗族自治县缠溪镇湄坨村从一片“叶”带出一片“业”、群众增收致富的感人故事。

种下茶也困于茶

与江口县德旺乡接壤的湄坨村,瞭望着梵净山金顶。距杭瑞高速德旺收费站11公里,距缠溪集镇17公里,303省道穿寨而过。

杭瑞高速通车之前,这里是铜仁市西五县的必经之道。两头都是10余公里的连续下坡,且弯急坡陡,过往车辆必须在此停车加水,乘客吃饭购物,可谓车水马龙,热闹非凡。

高山云雾出好茶。湄坨村海拔1100米,森林覆盖率达80%以上,常年云雾缭绕。

村民正在采夏秋茶

因独特的气候优势、土质优势、区位优势,上世纪六十年代,知识青年上山下乡就种起了茶,当时叫“湄溪茶场”,是印江县三大国营茶场之一。

九十年代,国企改制春风吹遍祖国大江南北,国营湄溪茶场改制为私企--印江银辉茶叶有限责任公司。“做干净茶,做放心茶”理念下,公司改良土壤、更新品种、加强管护等措施,提高茶叶品质。1999年全国名茶评比中,荣获金奖。

这份殊荣,让村民看到了“吃螃蟹”的利好,也想通过种植茶叶实现致富,掀起了种茶热潮,一时间该村茶园面积增加到400多亩。

但管护、采摘、加工、销售,是“八仙过海,各显神通”。

“你家村东头2亩,他家村西头5亩,不集中连片,没有统一的质量标准,没有统一的销售渠道,产品参差不齐,价格差异大。”村支书李文志说,当时全村89户389人,几乎家家户户种茶,但都是“单打独斗”,茶叶价格高,下树率低。

“一年只是清明前后采春茶,夏茶、秋茶不采。”68岁的李国军说,明前的翠峰茶最高卖到1200元一斤,毛峰茶最高卖到300元一斤,但毕竟产量不多。

当时,村里能规模化加工茶青的,只有银辉茶叶有限责任公司。散户只能把茶青交给公司代加工,大户自己买小型设备加工。

销售,全靠在客车停靠点摆摊零售,少数人家几个月就卖完了,多数人家年底都还有存货。杭瑞高速通车后,这里被边沿化了,不少农户的茶叶销售出现了更大的困难。

由于只在清明前后采摘翠峰和毛峰,产业链条较短,再受到加工技术和销售渠道的限制,不少村民辛苦一年,挣不了多少钱,种茶致富的梦想与现实产生了较大的差距。

“你说把茶树挖了,又觉得可惜。毕竟价格还可以,用它解决一家人的油盐钱还是绰绰有余;不挖吗,一年四季都要管护,还要肥料,是个资金投入大又很缠人的活。”村民李世学诉说当时的矛盾心理。

资金少、劳力弱的农户,不得不忍痛荒弃了茶园。

“当时,丁木氹丢了40亩、牛狗坟丢了40多亩......全村弃管的茶园有100多亩,杂草比茶树高,根本看不到茶园。”尽管事隔多年,说起那时的景象,村民杨泽江仍然禁不住摇头叹息。

事情的转机,出现在本世纪初。

管好茶得益于茶

2002年11月22日,时任国务院副总理的温家宝来印江考察,勉励湄坨村民用好地理优势,大力发展茶产业致富。

温总理亲切的话语,提振了村民种茶的信心!

“为了鼓励村民种茶,公司也舍得下血本,村民新植一亩幼龄茶园,公司无偿划2亩成龄茶园给他,并提供茶苗、肥料和技术,”湄坨村原党支部书记、印江银辉茶叶有限责任公司原负责人卢银辉说,“作为省级龙头企业,发挥示范带动作用是必须的。”

2002至2012年,湄坨村民把废弃的100多茶园管护出来了,还新植几百亩幼龄茶园。茶叶种植面积从400亩增加到800余亩。村民的人均收入从800元增加到2000元。

2012年5月,村民把种茶脱贫增收,过上好日子的好消息,写信告诉了温家宝总理。6月,温家宝总理亲笔回信,勉励村民:“希望你们继续努力,把茶产业做大、做精、做强。”

总理的回信,极大地鼓舞着湄坨村干部群众。掀起规范化、标准化、无公害的“国茶园”建设热潮。

“行与行之间挖深沟,窖牛粪,或施发酵后的菜油饼,舍得干啊。”卢银辉说,在全县茶产业扶持政策鼓励下,茶园里还硬化了产业路,修建了观光亭,栽了桂花、香樟等名贵树木,为茶旅融合打下坚实基础。

奖牌

“当时村民的种茶热情非常高,我都流转100多亩土地种起了茶,年纯收入15万元以上。”村支书李文志说。

十年磨一剑。该村2013年被贵州省农业委员会、贵州省旅游局授予“最美茶乡”;2014年被贵州省茶产业发展联席会议办公室授予“贵州十大茶旅目的地”;2016年被农业部认定为“第六批全国一村一品示范村镇”......

从2010年到2017年,湄坨村小微企业如雨后春笋。私人茶企就有10家,小作坊有4家。一时间,小微茶企之间出现了“你争我斗”的现象。

为了让全村茶产业走出一条健康、长久的发展之路。村支两委干部经过反复考察、论证,决定采取“村企合一”的模式抱团发展,壮大村级集体经济力量。这一想法受到缠溪镇党委、政府的肯定和大力支持。

村民正在管护蔬菜

说干就干。2017年,湄坨村充分利用县里的“产业扶持资金”,成立综合开发专业合作社,以300万元全资收购印江银辉茶叶有限责任公司。

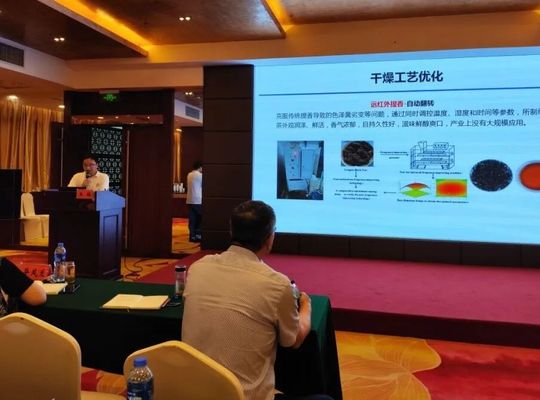

“村企合一”、抱团发展之后,翻新了茶叶加工厂房,新增了机器设备,不仅加工春茶翠峰、毛峰,还加工夏秋茶,同时创新加工红茶,延伸产业链条,产值也随之增加。

2018年湄坨村集体经济产值达180余万元,其辐射效应带动冷水、楠星、塘房岭等村新植茶园1300余亩,带动2600余群众就近就业,持续增收。

据介绍,近几年湄坨村综合开发专业合作社每年在茶产业方面支付的务工费都在120万元以上,茶叶年产值500万元左右。

西红柿丰收场景

“我们家能稳定脱贫,全靠这片茶园!”村民田景珍热情地泡了几杯明前的毛峰茶,还端来一盘晒干的红薯片,请记者品尝,“家里的10多亩茶园,按每亩400元的单价流转给村合作社,每年有4000多元租金;夫妻俩都在这茶园里务工,一年有近5万元的工资......”她掰起手指算收入账,脸上露出灿烂的笑容。

“我以前在外面搞建筑,这几年活不多,索性回到村里当采茶工。三至五月采翠峰和毛峰,五至十月采夏秋茶。像我们现在这样机采夏秋茶,每天至少也要挣350元,不比在外挣得少。”村民唐汉林说。

好酒不怕巷子深,好茶飘香客自来。

2019年,英国太古集团在铜仁市考察了几十家茶叶企业之后,与湄坨村签订了茶叶销售合同。“夏秋茶有多少收购多少,销路有保障。一年至少要增产180万元。”副支书李文科介绍道。

一枝独秀不是春,百花齐放花满园。

湄坨村借助茶品牌优势,流转全镇7个自然村的茶园,实行统一管护、统一加工、统一收购、统一包装、统一销售,抱团发展。

“‘五个统一’之后,茶园的质量和产量都得到了提高,亩产值从3000元左右提升到6000元以上。全镇8000亩茶园,95%实现高产,2024年产值预计突破600万元。”缠溪镇人大主席、镇茶旅专班负责人鲁廷义说。

茶,成了湄坨村的主导产业,也成了农旅融合、乡村振兴的新引擎。

做强茶茶旅融合天地宽

“种下梧桐树,引得凤凰来。”每年春夏季节,慕名而来的游客络绎不绝。

金乌岛俯瞰图

“我这是第三次来这里露营了。”重庆游客杨宇先生说,这个季节云淡风轻,风景优美、空气清新,可以在茶园里散步、打太极,可谓是旅游养生于一体。

茶园里的观光步道、观光亭、桂花树,让游客情不自禁地走进茶园深处,拥抱茶园独特的美。

“这里是修身养性、拍照打卡的好地方,随便走到哪里,都是一幅幅美丽的山水画。”铜仁游客田霞飞女士说。

山围护着水,水滋润着山。有“云上天池”美称的湄坨水库,占地400余亩,蓄水量600多万方。晨光夕阳下,鱼儿竞相跃起,欢迎八方贵客,是休闲垂钓、水上运动的理想场所。

云上天池

湄坨村借助“国茶”名片,按照“茶园景区化、农旅一体化”的思路,大力发展乡村旅游。先后整合各类建设资金2000多万元,建成了游客接待中心、单体别墅式小屋、度假酒店等,发展农家乐、露营、垂钓等休息娱乐旅游项目。

“一年春季的采摘游、夏季的露营,每年的旅游收入至少纯利润也有20万元。”村支书李文志说。

“今年五一小长假期间,我们金乌岛试营业3天,接待人数超2000人次,旅游收入9万元。”返乡创业的女大学生田陈说,“农历六月是山水旅游旺季,近郊游、避暑游的旅游产品六月初将全面开业。七月还将推出水上乐园、水上运动项目,让游客徜徉在山水间,真正体验‘游山玩水’的乐趣。”

金乌岛游客爆棚

该村还利用海拔高,蔬菜成熟稍晚的特点,错峰上市高山冷凉蔬菜,流转土地200亩,采取“支部+合作社+大户+农户”的模式,规模化种植西红柿、南瓜、辣椒、白菜等无公害蔬菜,受到游客青睐,每年带动群众增收30余万元。

蓝天、白云、绿水、青山,徜徉在湄坨村的山水间,茶香荡漾,瓜果飘香,产业遍地,移步即景。这个只有3.78平方公里的小山村,用实际行动践行“绿水青山就是金山银山”的生态理念。2023年底,该村人均年收入超2万元,正昂首阔步在乡村振兴的大道上。

来源:众望新闻,张玉莲 任廷津

信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除