古丈毛尖历史悠久,始于东汉。《古丈坪厅志》曾记载:“茶之利大矣哉。古丈坪厅之茶,清香馥郁,有洞庭君山之胜,夫界亭之品。”因其独特的品质而闻名于世。

古丈县古阳镇宋家村,位于古丈县西南部,距古丈县城3公里。全村主要产业为传统茶叶种植,现面积达2800亩,其中可采摘面积达2000余亩,成为古丈县名副其实的“茶叶村”。为了满足人们对于茶饮品质、口感、风味等方面的更高追求,宋家村的手工制茶人积极进取、匠心钻研,只为一杯好茶。

古丈茶王一脉匠心传承

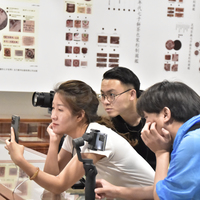

走进宋家村,入眼都是绵延起伏层层叠叠的茶山,茶农们穿梭在茶垄间忙着“掐嫩取鲜”,而茶厂内阵阵茶香氤氲开来。在宋家村,制茶技艺不是“闭门造车”,而是开放包容、博采众长,因此在宋家村产生了多名“茶王”“茶师”。一张桌、一杯茶、一缕香构成了宋家村制茶人的生活。他们围坐在一起,互相交流制茶技巧和经验,并通过口传心授,将制茶技艺传授给年轻一代,使古丈毛尖的制作工艺得以延续和创新。

▲左一:向小东右一:向顺亮

向小东,一名90后“金茶王”,受其父亲向顺亮(古丈县第八届“金茶王”)影响,大学毕业后,开始学习手工制茶技艺。学习初期,白天采茶、晚上炒茶,有时候为了制作一杯好茶,两天两夜不合眼都是常事。身体与精神上的双重考验使他产生了放弃的念头,但每次与其父亲说起改行时,向顺亮只会说:“茶是生活,更是人生,做茶就是体味人生百态。”在父亲的鞭策下,向小东坚持了下来,从一开始的手掌无法适应炒锅温度,到后来的手掌在锅中上翻下揉。他也慢慢地体会到了老一辈手艺人对于茶的执着,对于茶的“痴狂”。花了5年的时间,向小东终于可以做出一杯上乘的古丈毛尖。炒制完成后,他也会邀请父亲与其他茶王共同品鉴,一起探讨。用他的话说:“从父亲手上接过传承的接力棒,我们年轻一代,更需创新与谨慎,手工制茶技艺不能丢。”

专注“炒”制一杯好茶

在宋家村,除了有父子茶王外,还有夫妻茶王。向德荣与李清慧夫妻,一位获得了“湘西州第一届金茶王”的称号,一位获得了“古丈县第六届制茶师”的称号。他们因茶而遇,至此结缘。说起向德荣与茶的故事,李清慧称其“茶痴”。为了追求茶的品质,向德荣从茶叶源头开始把关,采用本地群体小叶种茶树鲜叶炒制古丈毛尖与红茶。在制茶过程中,对于火候的掌握、揉捻的力度和时间、发酵的程度等各个环节,向德荣都力求达到更加精准和完美的状态。一遍又一遍的炒制,一杯又一杯的冲泡,只为做出一杯入口清香的好茶。

由于长期揉捻和炒制茶叶,向德荣与李清慧的双手满是老茧和伤疤。在超过200℃的锅里,他们双手被烫得通红,但他们丝毫不在意,而是专注于茶叶间的翻炒和揉搓,直至茶叶散发出淡淡清香。为了更好地传承和发扬手工制茶技艺,向德荣还经常到各地分享制茶经验,并与其他省份的茶王进行“切磋”,不断提升茶叶的品质和口感。对于他们来说,茶已融入他们的生活,制作出一杯好茶就是一件幸福的事情。

用指尖留住一缕茶香

说起古丈毛尖,大家并不陌生。但谈起古丈毛尖的制作工艺,鲜为人知。摊青、杀青、初揉、炒二青、复揉、炒三青、做条、提毫收锅等八道工序看起来简单,操作起来却处处是学问,因此耐得住性子学习的人并不多。但好在古丈人“吃得苦、耐得烦”,产生了一届又一届知茶、懂茶、爱茶之人,在他们身上看到了对茶叶的热爱和敬畏。他们在发展中创新、在创新中发展,吸引了更多人对茶叶的兴趣和关注,推动了茶文化在更广泛的范围内传播和发展。谈起手工制茶技艺的传承,几位茶王不约而同地说道:“只要我还能动,就会继续炒”,这缕茶香不仅是技艺更是传承......

来 源|古丈县融媒体中心

作 者|齐菲 杨昊天 余思颖

信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除