“村上产业步道项目总长2公里,目前推进已经过半。”

“茶企需要完善哪些设备,麻烦出具一份上报清单,手续流程我来负责。”

已达到退休年龄,却仍坚守在工作岗位上,乡村大小事务一肩挑;本属于附带作物,却发展成了效益产业,既体现出特色还产生了效益——今年61岁的陈仲元,既是钟灵镇凯堡村村党支部书记,又是当地茶产业发展典型代表,多年来,他认真履职村支干部各项工作,致力于茶产业发展,总结出了茶产业发展经验,丰富了茶产业发展技艺,助推了农户向茶农的转型升级,巩固拓展了茶产业发展质效,为加快推进乡村振兴创造有利条件。

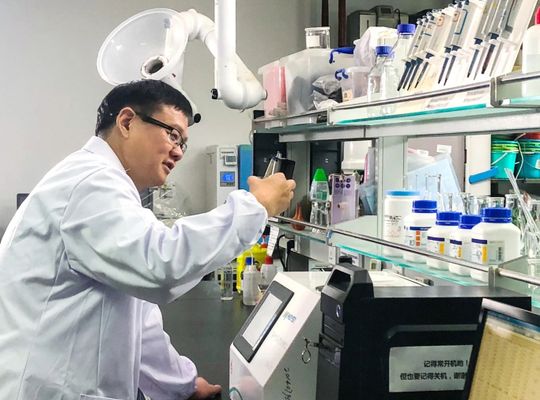

守正创新输送经验提升茶产业品质

凯堡村位于钟灵镇水库周边,是“全国生态文化村”、市级非遗秀山毛尖栽培与制作技艺传承点。近年来,该村依托地理区位优势,因地制宜大力发展茶叶产业。目前,该村有茶叶7000余亩,年均鲜叶采收800余吨,户均年增收1.5万余元。

近日,在钟灵镇凯堡村,大小茶园成块成片、极具规模、翠绿映眼。上一轮秋茶采收已经完成,新一轮的茶产业管护即将到来。

“钟灵凯堡茶叶发展历史比较悠久。”陈仲元介绍,钟灵凯堡茶叶种植生产历史,可追溯至清朝前,曾有“斗米换斤茶”土司“贡茶”之说,既产茶叶,又沿习着传统手工制茶技艺,相辅相成之间已成为当地一大特色。

“以往,茶产业没有主推,制茶相对传统与保守,需要用柴火升温、需要用凭感觉去判断、需要较长时间较多人手去完成。”陈仲元说,作为钟灵镇凯堡村的一员,他从小就对茶产业栽培种植与加工耳濡目染,在父辈们的示范带动下,对茶产业栽培种植与加工产生了兴趣。

过去的传统技艺存在一定的不足之处,为此,陈仲元根据多年来的探索实践,总结出了几个关键性内容:绿茶的关键是杀青,红茶的关键是发酵,黄茶的关键是闷黄,白茶的关键是萎凋,清茶的关键是摇青,黑茶的关键是发酵。在此基础上,通过传统制茶手法以及现代工艺,能确保茶叶品质、提高生产效率。

2014年,陈仲元完成了手工制茶方法的梳理总结,形成了完善的手工制茶流程,内容包括制茶设备选用、温度设置、翻炒手法、茶叶塑形、烘干脱毫等,有力推动了当地茶产业的提质增效。

目前,凯堡村已获重庆名牌农产品、市级非物质文化遗产代表项目秀山毛尖栽培与制作技艺钟灵凯堡村传承点、县级非物质文化遗产生产性保护示范基地、重庆市著名商标、市级龙头企业等荣誉表彰。

助推转型促进增收激活茶产业潜力

“因地制宜壮大产业,我认为是加快推进乡村振兴的‘关键点’;开展帮扶、促进增收、推进就业,我认为是做好乡村工作的‘突破口’。”陈仲元说。

近年来,为壮大产业,凯堡村通过“公司+基地+农户”模式,不断巩固拓展茶叶产业规模与成效;为稳固产业质效,该村按照标准化生产、规模化经营、社会化服务、品牌化营销的要求,切实做好基地管护、效益输出、产业布局等工作;为强化特色产业效益,该村通过专业合作社一对一、多对一联系服务机制的建立,进一步实现农产品合理加工、深度加工、综合利用加工;为做细做实各项帮扶增收工作,该村除通过帮扶政策落实配合外,还通过茶产业发展带动,让村民各项难题迎刃而解。

村民杨昌林是肢体残疾人,今年42岁,曾一度因肢体残疾找不到工作,没有经济来源。帮扶过程中,陈仲元除了为他落实相关政策外,还动员其发展茶产业。

“在陈书记的关照下,我于2021年在村上成立了制茶工坊,引进了6至7台制茶相关设备,通过收购加工销售,能实现年均增收10万余元。”杨昌林说。

村民高峰今年40岁,1家7口人,因早年在外务工期间出现意外,导致腰部多次受伤,并留下后遗症,不能从事重体力活,生产生活也受到诸多限制。为了让高峰不被眼前困难压垮,陈仲元根据其实际情况,积极开展了相应帮扶工作,分别有树立信心、落实政策、动员茶产业发展、提供技术支撑、打通销售渠道等。如今,高峰已成功转型为一名有技术、有效益的茶农,通过茶产业收购加工销售,如期实现增收致富。

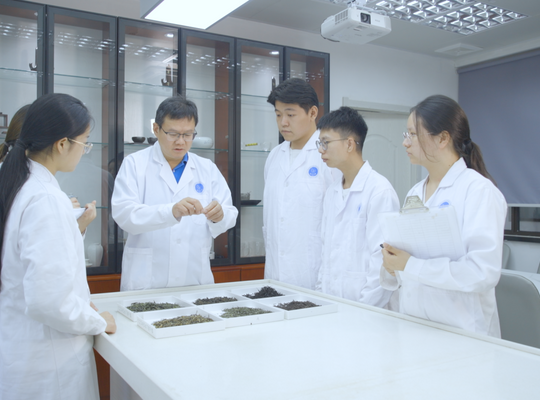

除了帮扶,陈仲元还多次参加县、镇、村、校组织开展的茶产业技能培训,累计培训茶农600余名,帮助他们壮大产业、增产增收。

“在推进乡村振兴过程中,我会永葆初心、不断学习、不断进取、不断推广,进一步激活茶产业潜力。”陈仲元说。

全媒体记者杨帆

来源:秀山全媒体,信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除