茶叶进入西藏的时间和地点是学者们关注的一个热点,主要以《汉藏史记》为主要依据,但它对茶叶流动的记述具有民间传说故事特征,而且成书是在1434年(明朝为宣德九年),对于赞普提到的江浙、湖广、安徽等地所产的名贵茶叶是否那么早进入需要论证,毕竟这是在事隔几百年后讨论茶叶,作者当时已经很熟悉名茶,但那时候的赞普未必熟悉。《汉藏史记》其传本甚少,1985年,四川民族出版社据我国藏学家王尧提供的国外抄本铅印出版。主要记述了汉藏文化的交融交流,以及各地的地理环境、地名的由来,人文历史、名胜古迹,文化艺术、各地古今文字结构等内容。对研究元史尤其具有重要价值。

对文化的考证现在有条件完成四重证据法,即“一重证据指传世文献。二重证据指地下出土的文字材料,包括王国维当年研究的甲骨文、金文和后来出土的大批竹简帛书。三重证据指民俗学、民族学所提供的相关参照材料,包括口传的神话传说,活态的民俗礼仪等。四重证据则专指考古发掘的或传世的远古实物及图像。”随着西藏考古的发展,近几年对于茶叶与西藏的关系,就具备了第四重证据。

这篇文章里霍巍老师从考古新发现的茶叶与茶具,讨论这些茶叶传入藏地最早的路线与途径,也很可能与后来唐蕃之间通过“茶马贸易”将四川、云南、贵州等汉藏边地茶叶输入到藏地的传统路线有所不同,而是更多地利用了这一时期通过西域“丝绸之路”进而南下阿里高原,与汉地的丝绸等奢侈品一道,行销到西藏西部地区。

但这些观点还需要结合茶叶发展史进一步讨论。以下仅摘录了文章的第三部分,考古发现的茶叶与茶具。

三、西藏古墓葬中茶叶及茶具遗物的新发现及其推测

综合上述汉藏文献史料提供的线索,茶叶初传藏地的时间似乎都是在唐代吐蕃时期。但是,近年来西藏考古的新发现,则突破了传统史籍的记载,将茶叶传入藏地的时代大大提前。据有关资料,我国考古工作者新近在西藏西部地区开展田野考古调查与发掘工作,取得了一系列新的考古收获。其中最为重要的发现,是一批古墓葬的发掘出土,这批古墓葬包括洞室墓、土坑砌石墓等不同形制,从墓葬中出土有带有汉字的丝绸、黄金面具、陶器、木器、铜器、铁器以及大量动物骨骼,显示出墓葬的等级较高,很可能是当地豪酋的墓葬,年代上限可早到公元前3至公元前2世纪;下限可晚到公元2至3世纪前后,延续的时间较长,但都要早于吐蕃成立之前,相当于中原地区秦汉至魏晋时代。

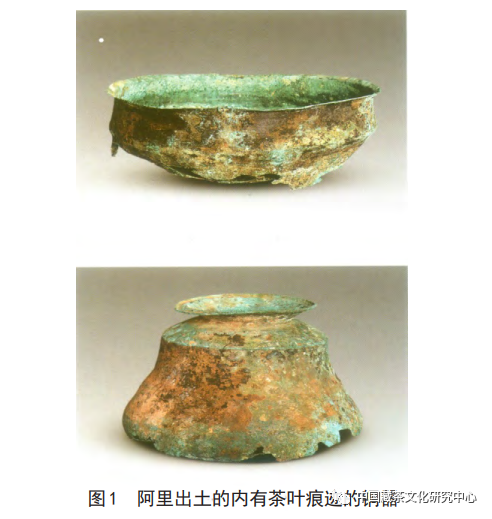

就是在这批西藏西部的古墓葬中,发现了迄今为止最早的茶叶遗物。据中国科学院地质与环境研究室古生态学组研究员吕厚远与国内外同行专家合作研究,观察到从故如甲木古墓葬中发现的这些“疑似茶叶”的植物出土时已呈黑色团状,经测定内含只有茶叶才具有的茶叶植钙体和丰富的茶氨、咖啡因等成份,因而可以确定“这些植物遗存都是茶叶”。距碳14测年,其年代为距今约1800年左右。吕厚远研究员认为,高寒环境下的青藏高原不生长茶树,印度也仅有200多年的种茶历史,所以“故如甲木出土的茶叶表明,至少在1800年前,茶叶已经通过古丝绸之路的一个分支,被输送到海拔4500米的西藏阿里地区”。据主持这次考古发掘工作的中国社会科学院考古研究所西藏工作队仝涛研究员透露,这些茶叶出土在故如甲木墓葬随葬的青铜器中,数量很大,“铜容器的底部都被这种黑色的东西覆盖”。所以,对于这些茶叶的食用方式,仝涛表示或有可能并不是完全是用来泡茶饮用的,也有可能直接食用。结合现已正式公布的考古材料来看,他的这一推测是可以成立的。根据考古工作简报,在2012年度西藏阿里发掘出土的故如甲木墓地M1当中,有一件铜盆(M1:10),器形为折沿、斜腹、折腹、平底,口沿处有两处修补痕迹,用方形小铜片包住口沿,并用两枚铜钉加以固定。此件铜器的器表有黑色的烟炱痕迹,“发现时内置一铜勺,有茶叶状植物叶片结块,由于铜锈染作绿色”。同墓中另一件铜壶(M1:9)器形为盘口、束颈、折肩、鼓腹、圜底,器表也有黑色的烟炱痕迹,“内部发现有褐色茶叶状植物叶片残留,部分被铜锈染作绿色”。这两件铜器都留有明显的使用痕迹,不是专为随葬制作的“明器”,从内部均发现茶叶状植物残片的现象上观察,可以肯定这都是与煮茶、烹茶等有关的具物,当然现在还无法确定它们是一器多用,还是一具专用,但无论何者,将其视为目前在西藏发现的最早的“茶具”,应当不成问题(见图1)。

另外,在与故如甲木墓地相距仅数千米的曲踏墓地第4号墓中,出土有四足木案3件,四足鼎形,案面呈圆盘状,引人注目的是,在其中编号为2014M4:9的一件木案内也盛放有茶叶状食物残渣。(见图2)由此可见,这些铜器和木案都是死者生前的实用器皿,并与茶叶的饮食习惯有关。将茶叶放入铜器之内,与铜器用来煮茶、烹茶有关;将茶叶同时也放在木案内,是否意味着这些木案也在饮茶、吃茶时用来放置茶具?或者直接放置过茶叶制成的食品,所以才余下来茶叶状食物的残渣?由于目前还没有更多的线索,暂且存疑。

但是,既使根据以上这些有限的考古现象进行综合分析,我们也同样可以得出以下几点重要的推测:(一)这些茶叶当时已经较为普遍地作为死者生前的饮食品种,所以死后才随之入葬墓中,表明这种习俗在当地具有一定身份等级的人群中已成为生活方式的一部分。而要保持这种生活方式,茶叶的输入也需要有稳定的来源渠道。这一发现证实,早在距今1800年前,这条茶叶进入到西藏西部的通道便已经存在。至于这些茶叶具体是由何地传来,则还虽要进一步研究。但如果联系到墓葬中其他一些文化因素综合分析,我们认为这些茶叶从具有饮茶之风的汉地传来的可能性是最大的。因为第一,我们可以观察到西藏西部这两处墓地中来自汉地西域文化影响的若干痕迹,这些影响很可能是通过西域“丝绸之路”传入高原西部地区。其中,最具代表性的是故如甲木墓地中带有“王侯”字样和鸟兽纹样的丝绸,与之相类似的带有“胡王”汉字的丝绸过去也曾在新疆吐鲁番阿斯塔那墓地和新疆营盘墓地中出土,一般认为是由中原官方织造机构制作、赐予边疆地方王侯贵族或部落首领的标志性物品。故如甲木墓葬中出土的“一”字格铁剑也具有中原文化的特点,发掘者认为其“有可能是仿汉地铁剑”。此外,故如甲木和曲踏墓地中出土的方形四足箱式木棺,是汉晋以来流行于西域的汉式葬具之一,虽然被西域各国有所改造,但其基本形制的源头应是来自于汉地。故如甲木墓地和曲踏墓地中还出土有大量木竹器和草编器,如马蹄形木梳、方形四足木案、旋制的木奁、钻木取火器、草编器等,这些器物在新疆汉晋时代的墓葬中多有出土,形制特点也十分接近。考虑到我国南疆地区与西藏阿里高原自古以来就有交通与文化交流,西藏西部早期墓葬中的这些具有浓厚汉文化色彩的因素,最大的可能性是通过汉地西域南疆一带南传至阿里高原。如果这一推测无误,可以成为我们考虑早在1800年前,汉地茶叶通过西域“丝绸之路”远输西藏阿里高原的重要通道。这比唐代吐蕃要早出将近500多年。(二)从盛放茶叶的方式来看,既有放置于铜盆内使用铜勺取用的情况,也有放置于铜壶内和木案内的情况,这些铜器表面有黑色的烟炱痕迹,表明曾经用火烹制,所以很可能对茶叶的食用方式是既可食用,亦可饮用,二者兼备。这与汉晋南北朝时期汉地文献记载的食茶、饮茶之风完全相同。如唐人杨晔所撰《膳夫经手录》一书中,介绍汉地晋宋以降的饮茶风俗:“茶,古不闻食之。晋宋以降,吴人采其叶煮,是为‘茗粥’”。由此可知唐以前饮茶之风是同饮茶水、食茶叶并举的,流行用茶叶煮成茶粥食用的习俗,故汉地民间有“吃茶”一词流传至今。西藏西部发现的这些考古遗迹,是否也暗示着墓主人生前的饮茶与食茶习惯也随同茶叶输入到藏地一道,受到汉晋时期汉地生活方式的影响?(三)这两处墓地还出土有大量的木器、陶器的杯子,甚至还发现用来给木碗口沿包边的铜碗沿(M3:1)[13],这和后来藏地流行的用来饮食酥油茶和糌粑面的器皿——木碗十分相似。而且,在许多器物的内表还发现残留有白色的浆质物体留下的痕迹。那么,这些木制和陶制的杯子、用铜口沿包边的木碗当中,是否也有可能存在着当时用于饮茶的茶杯和茶碗?当时是否已经开始出现将茶叶与奶制品、盐等混合制作饮料(即后来藏地流行的酥油茶)的习俗?虽然目前由于缺乏更深入的研究,对于这些问题还难以断定,但至少可以考虑到这些可能性的存在。前文中我们已经提及,在藏族史书《汉藏史集》中讲到,在发现茶叶可以饮用的同时,吐蕃国王还听闻此种树叶乃上等饮料,饮用它的器具,不能用以前的玛瑙杯、金银等珍宝制成的器具,而需要找一种名叫“碗”的器具,于是便派人前往汉地寻求此物。最后,吐蕃人在汉地制碗工匠的帮助之下,利用吐蕃当地的原料制作出了以前吐蕃所没有的饮茶的碗,认为这是“茶叶和碗最初在吐蕃出现的情形”。如果剔除当中神话传说色彩的成份,我认为这里很可能保留着藏民族对汉地茶叶、饮茶方式以及饮茶器具最为古朴和原始的“历史文化记忆”——茶叶和茶碗都是同时从汉地传入到藏地来的。西藏西部的考古新发现的茶和用具,与后世的文献记载之间的暗合,很难说只是一种无意中的“巧合”,当中或许便保存着某些历史的真实信息在内,需要我们认真地将考古与文献材料细加对照梳理,或可最终揭示出其本来面目。(四)最为重要的一点在于,西藏考古的新发现再次改变了人们的传统认识与旧有知识,证明茶叶传入藏地的时间比起汉藏文献记载所称是公元7世纪之后,要早出许多,大体可以肯定是在相当于中原汉晋时代甚至更早,便已经有一定规模和数量的茶叶进入到西藏高原。而且,这些最早的茶叶传入藏地的路线与途径,也很可能与后来唐宋之际通过“茶马贸易”将四川、云南、贵州等汉藏边地茶叶输入到藏地的传统路线——即所谓“茶马古道”有所不同,而是更多地利用了汉晋时期通过西域汉晋“丝绸之路”,进而南下阿里高原,与汉地的丝绸等奢侈品一道,行销到西藏西部地区。(孙老师认为:汉晋时期中原茶叶的情况需要论证)

综上所述,给予人们一个深刻的启示:考古学的科学证据有力地印证了汉藏之间早期文化交流的真实状况,尤其是提供了若干重要的细节,再现出社会生活各个方面的场景,这是后世仅有的文献材料所很难包罗覆盖的。正是因为地下出土文物提供的前所未有的新线索,让我们不能不重新思考过去似乎早已成为“定论”的许多观点。就目前西藏西部的考古发现而论,它已经让我们再次认识到这个区域在“象雄文明”和“吐蕃早期文明”研究中的独特价值,由于这个区域处在西藏高原与南亚、中亚和东亚的“十字路口”,早在吐蕃政权建立之前(公元7世纪),很可能便通过若干条纵横于高原之上的交通路线,与这些地区悠久而灿烂的古代文明发生过密切的交往与联系。茶叶的传入只是当时人们物质生活中的一个例子而已,但它却可以有力地证明,汉地与藏地之间、汉藏两族人民之间的友好往来,冲破自然条件和环境的艰难险阻,有着多么久远的历史和多么难以想象的丰富细节,这是我们永久的历史遗产。地下的考古资料随着西藏考古的深入开展,将会越来越丰富地显现出过去未曾发现的世界。可以预测,随着新发现的层出不穷,汉藏文化交流的早期历史还会不断增添新的内容,不断改写旧有的认识。这也是考古学本身的魅力所在。

来源:中国藏茶文化研究中心,信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除